お彼岸の墓参り

「彼岸(ひがん)」とは、広辞苑では、

河(三途の川)の向こう岸という意味で、

生死の海を渡って到来する

終局・理想・悟りに至る世界(涅槃)と

書かれてます。

煩悩や迷いのある世界から

悟りの開けた世界へ至ることを指し、

語源は、paramita(波羅蜜多、パーラミタ)と

いうもので、

仏教用語で、「彼岸(パーラム)」

「至る(イタ)」の2つの意味があると

されています。

また、彼岸には、仏道の修行を積む期間と

いう意味合いもあるようで、

古来から仏道の修行を行っていない人も、

この期間、煩悩を払うために西に沈む太陽に

祈りを捧げていたようです。

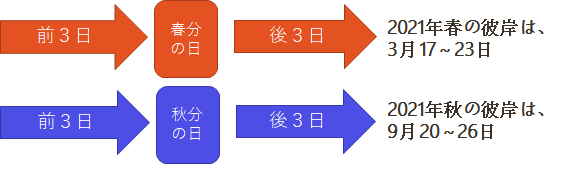

それは、春分の日と秋分の日の中日は、

太陽が真東から出て真西に沈むこの日に、

沈む太陽を拝むことが西にある極楽浄土に

向かって拝むこととなり、

悟りが開かれるのだと考えられました。

これらのことが、

日本独自の先祖を敬うという習慣と

関係づけられることにより、

この彼岸の期間に、先祖のお墓をまいるという

風習として根付いてきたとされています。